衛星画像を“鮮明にする”超解像技術の最前線 – 入門編

最近の地球観測技術の進歩で、私たちは毎日たくさんの衛星データを手に入れられるようになりました。こうしたデータは、都市計画や環境チェック、災害対応、農業など、さまざまな場面で役立っています。でも、衛星画像には解像度の限界があるので、「もっと細かく見たい!」という場面ではちょっと不便です。

そこで登場するのが「超解像度化(Super-Resolution)」という技術です。これは、低解像度の画像から、高解像度の画像を作り出す技術で、細かい情報まで読み取れるようにしてくれます。

この記事では、衛星画像の超解像度化に使われる主なアルゴリズムと、この技術を使ってどんなことができるのか、実際の活用事例も交えて紹介していきます。

そもそも衛星データって何?

人工衛星が地球を周回しながら、搭載されたセンサーを使って地表面や大気、海洋などを観測して取得するデータのことです。

人の目で見える光(可視光)だけでなく、赤外線やマイクロ波といった様々な波長の電磁波を捉えることで、肉眼では見えない情報まで取得できるのが大きな特徴です。

衛星データの主な種類

超解像度化に使われる衛星画像には、主に以下の種類があります。

光学画像

特徴

- 見たまま直感的に分かるカラー画像が取得できます。

- ただし、雲があると地表が見えなかったり、夜間は観測できなかったりする弱点があります。

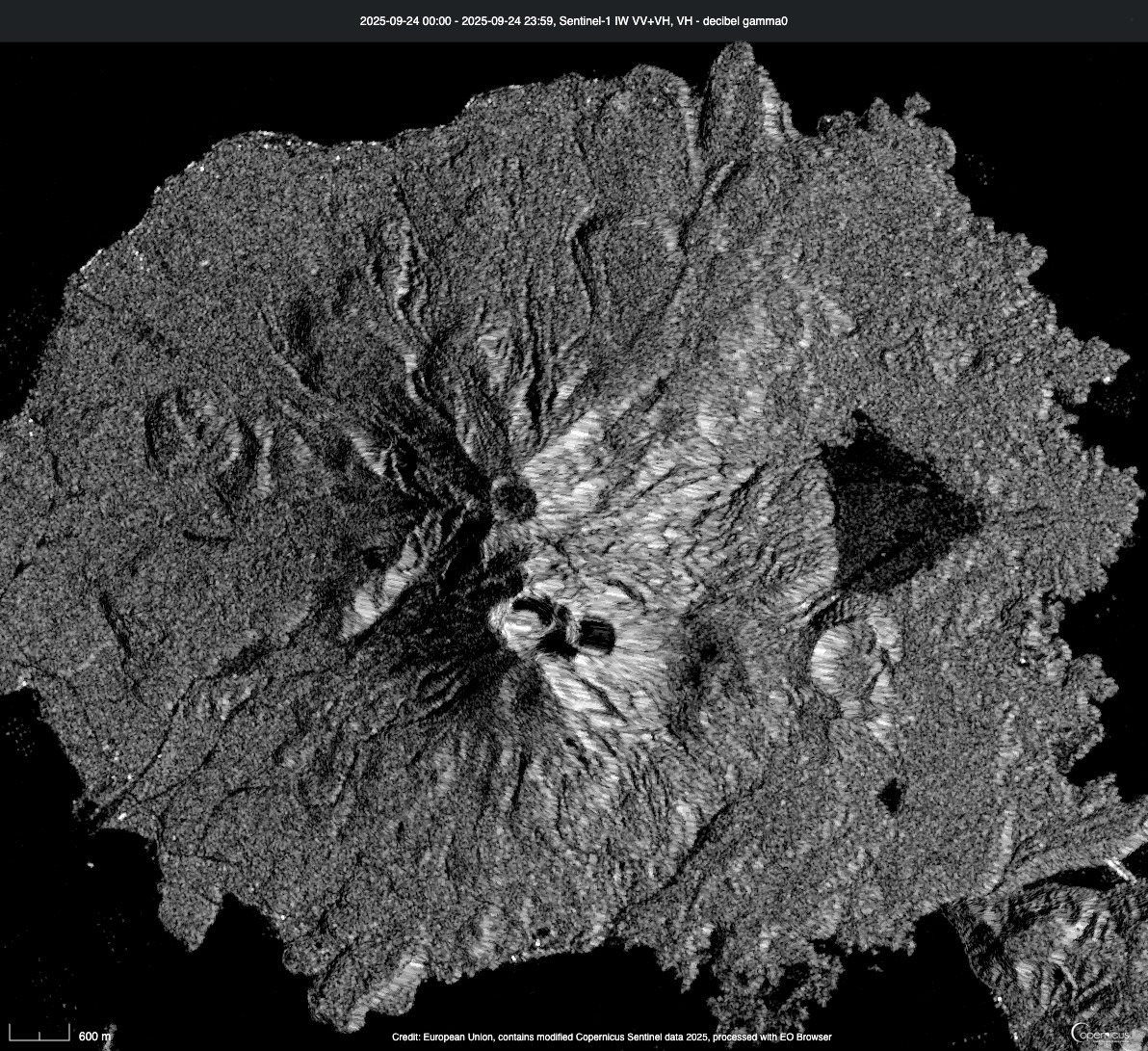

SAR画像(SAR:合成開口レーダー / Synthetic Aperture Radar)

特徴

- 夜でも、雲があっても、いつでも地表を観測できます。

- マイクロ波を使うことで、地表の凹凸や材質、水分量などを高精度で捉えられます。

- 画像は白黒で表示されるため、専門家でないと判読が少し難しい場合があります。

超解像度化のアルゴリズム

超解像度化技術は、大きく分けて「伝統的な手法」と「深層学習(ディープラーニング)を用いる手法」の2つに分類されます。

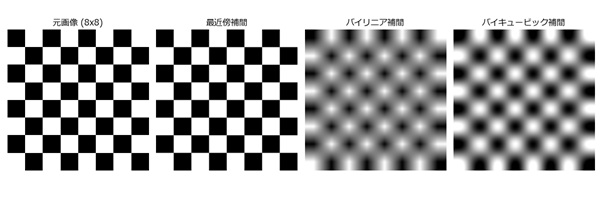

伝統的な手法(補間法ベース)

古くから研究されてきた手法で、主に画像に含まれるピクセル情報を補間することで高解像度化を実現します。

- 最近傍補間法(Nearest Neighbor): 最も単純で計算コストが低い手法です。新しい画素の値を、最も近い既存の画素の値で埋めます。しかし、画像の輪郭がギザギザ(ジャギー)になりやすいという欠点があります。

- バイリニア補間法(Bilinear Interpolation): 周囲の4つの画素の値を用いて線形補間を行います。最近傍補間法よりも滑らかな画像が得られますが、輪郭がぼやける傾向があります。

- バイキュービック補間法(Bicubic Interpolation): 周囲の16個の画素の値を考慮して補間計算を行います。バイリニア法よりもさらに高品質で、鮮明な画像を生成できますが、計算コストは高くなります。

深層学習(ディープラーニング)を用いる手法

近年のAI技術の発展、特に敵対的生成ネットワーク(GAN: Generative Adversarial Network)の登場により、超解像度化の精度は飛躍的に向上しました。深層学習モデルは、大量の低解像度画像と高解像度画像のペアを学習することで、単純な補間では再現できない、本物に近い質感を復元できます。

ここでは、代表的なアルゴリズムを紹介します。

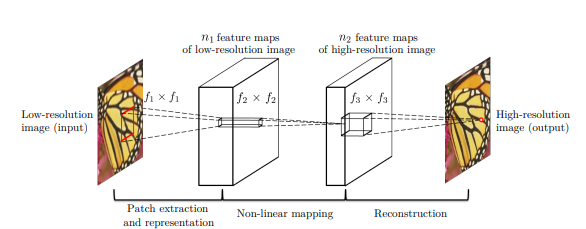

SRCNN

超解像度化に初めて深層学習(CNN)を導入した先駆的なモデルです。3層のシンプルな構造でありながら、伝統的な手法を大きく上回る性能を示しました。

引用: https://arxiv.org/pdf/1501.00092.pdf

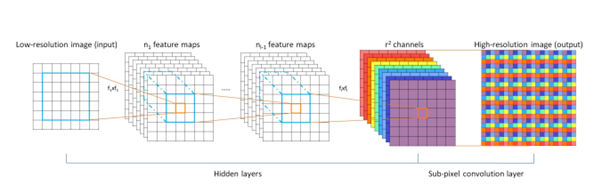

ESPCN

低解像度のままで畳み込み処理の大部分を行い、最後に出力層で画像を拡大する「サブピクセル畳み込み」という手法を導入しました。これにより、計算効率を大幅に向上させ、リアルタイム処理への道を開きました。

引用: https://arxiv.org/pdf/1609.05158.pdf

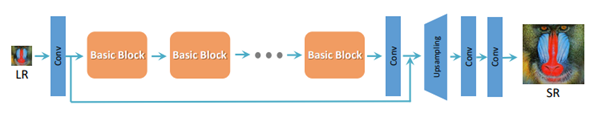

ESRGAN

ネットワーク構造や敵対的損失、知覚的損失(Perceptual Loss)を改善することで、より現実に近いテクスチャを持つ、高品質な画像の生成を実現しました。現在、衛星画像の超解像度化においても主流の技術の一つとなっています。

引用: https://arxiv.org/pdf/1809.00219

衛星画像超解像度化の活用事例

この技術は、様々な分野での応用が期待されています。

- 都市計画・インフラ管理

特定の建物や道路、公共施設などをより鮮明に識別できるようになります。これにより、都市の発展状況のモニタリング、違法建築の早期発見、インフラの老朽化診断などが、現地調査を行うことなく効率的に進められます。

- 環境モニタリング・農業

森林伐採の進行状況や、河川・湖沼の水質変化などを詳細に追跡できます。農業分野では、作物の生育状況を畑一枚一枚、あるいは筆単位で把握し、病害の早期発見や収穫量の予測精度向上に繋がります。

- 防災・災害対応

地震や洪水、土砂崩れなどの災害が発生した際に、被害状況を迅速かつ正確に把握することが可能になります。どの建物が倒壊しているか、どの道路が寸断されているかといった情報を高解像度で得ることで、救助活動や復旧計画の策定をより効果的に行うことができます。

- 安全保障・インテリジェンス

特定の施設や車両、船舶などの動向を詳細に監視することができます。従来では識別が困難だった対象物も、超解像度化によって明確になり、安全保障分野における情報収集能力の向上できます。

まとめ:衛星データ×超解像度化の活用事業について

私たちデジオンは、生成AIによる衛星画像の超解像化技術「DiXiM Imaging AI」と農地利用状況の解析を組み合わせ、自治体における農地調査の省力化・効率化を実現する新サービスの開発・実証に取り組んでおります。

本事業を通じて、現地訪問件数の削減と作業時間の短縮を図り、自治体職員の人的資源配分を最適化し、住民サービスの向上と政策立案への集中を後押しします。

さらに、地域資源の利活用促進や農地移譲の円滑化、イノベーション創出を通じて、経済・産業の活性化に貢献していきます。

以上、衛星データの種類や特徴、そして画像を“鮮明にする”超解像度技術の基本についてご紹介しました。

次回は、中級編でお会いしましょう!!

〇宇宙関連ビジネス製品・サービス開発支援事業(https://www.digion.com/news/release/2025/0827/)

〇DiXiM Imaging AIについて (https://www.digion.com/news/release/2025/0519/)

〇衛星・宇宙事業 (https://www.digion.com/business/space/)

Ryuji Watanabe

Published on Sep, 2025